汶川地震已經(jīng)過去17年了。

面對強震“泰山壓頂不彎腰”的勇士們,

創(chuàng)造了可歌可泣的“東汽精神”。

時至今日,

他們依然懷著“為祖國爭口氣”的初衷,

傲然挺立在制造強國的時代潮頭。

5月10日至11日,

第九個“中國品牌日”到來之際,

由國務(wù)院國資委新聞中心組織的

“走進新國企——品牌引領(lǐng)·智鏈未來”活動

走進東方電氣,

深入車間廠房、項目現(xiàn)場,

在實地探訪產(chǎn)業(yè)鏈

綠色升級新實踐的過程中

觸摸“東汽精神”的歷史底蘊,

挖掘中國工業(yè)制造品牌建設(shè)新成果。

創(chuàng)業(yè)大西南,生息數(shù)十載

1958年,

東方電氣首個子企業(yè)在四川創(chuàng)業(yè)。

上世紀六十年代,

“好人好馬上三線”“一根麻繩鬧革命”,

為響應(yīng)國家三線建設(shè)號召,

老一輩東方電氣人

從五湖四海來到西南邊陲,

篳路藍縷,手拉肩扛。

這句話是當年的勞動號子,

也是一代代“爭氣機”誕生的背景音。

東方電氣人在四川豎起的建廠第一根測量標桿

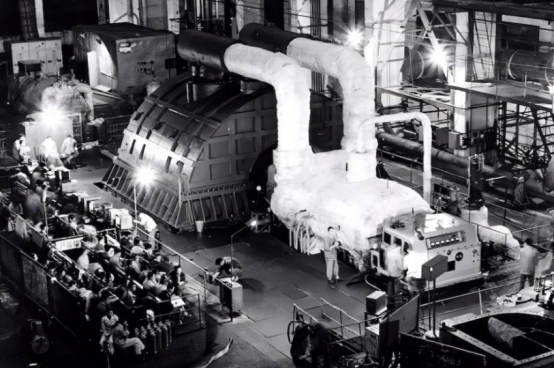

1983年9月27日,

首臺30萬千瓦汽輪機

進行出廠試車鑒定。

在隆隆的轟鳴聲中,

直到次日凌晨2點,

機組平穩(wěn)升速后穩(wěn)定運行,

空負荷試車終于成功,

整個企業(yè)一片歡騰。

時針撥回1971年9月,

東方汽輪機自主研發(fā)的

第一臺7.5萬千瓦汽輪機誕生。

要讓汽輪機從幾萬千瓦增加到30萬千瓦,

1米末級葉片試制是個關(guān)鍵項目。

葉片專家姚福生和技術(shù)員

根據(jù)30萬千瓦機組的設(shè)計要求,

重新對一米葉片進行強度和振動計算,

通過光彈試驗、拉斷試驗、

風動試驗、葉型振動調(diào)頻等

大量的計算、分析、試驗,

先后攻克79個設(shè)計、加工的難關(guān),

方得成功。

國產(chǎn)第一臺30萬千瓦汽輪機研制成功

首臺30萬千瓦汽輪機發(fā)電機組,

被譽為東方第一代“爭氣機”。

它是東方電氣躋身我國大功率發(fā)電設(shè)備

制造行列的奠基之作,

三線建設(shè)熱火朝天的年代里,

“為祖國爭口氣”是它最樸素的出發(fā)點。

歷史的車輪碾過2008年,

東方汽輪機漢旺生產(chǎn)基地

在汶川大地震中嚴重受損,

“十里東汽”一夕盡毀。

在抗震救災(zāi)的同時,

東方電氣人清醒認識到,

雖然受災(zāi),

但作為央企,

對用戶的承諾不能忘。

震后第五天,

東方汽輪機德陽基地開始恢復(fù)生產(chǎn)。

5月24日,東汽舉行了

“抗震救災(zāi)、恢復(fù)生產(chǎn)、重建家園”

誓師動員大會。

6月6日,

東方汽輪機漢旺基地頂著余震恢復(fù)生產(chǎn)。

6月20日,

震后首批核電和工業(yè)汽輪機設(shè)備發(fā)運。

2010年5月10日,

占地2600畝的東方汽輪機新基地拔地而起,

“兩年還社會一個新東汽”,

東方電氣人沒有食言。

震后重建的東汽

創(chuàng)業(yè),就是在坎坷中劈出一條路,

讓后來人能一直走下去。

2011年8月20日,

習近平視察東方電氣時

對“泰山壓頂不彎腰”的

“東汽精神”給予了高度評價。

災(zāi)區(qū)發(fā)生的巨變,

充分證明中華民族是

任何困難都難不倒的偉大民族,

充分證明社會主義制度

能夠集中力量辦大事的優(yōu)越性。

重建竣工投產(chǎn),

須臾十五年。

“爭氣機”已經(jīng)迭代到

自主研發(fā)的F級50兆瓦重型燃氣輪機

(簡稱“G50燃機”),

實現(xiàn)了我國自主重型燃氣輪機產(chǎn)品和應(yīng)用

從“0”到“1”的突破。

重型燃氣輪機整機試驗臺

現(xiàn)在的東方汽輪機,

打造出了國家首批卓越級智能工廠

“清潔高效透平動力裝備

高度定制敏捷智能工廠”,

企業(yè)已相繼建成

國內(nèi)首個葉片加工無人車間

及首條黑燈產(chǎn)線、

國內(nèi)首個綠色高效焊接數(shù)字化車間等

9個數(shù)字化車間,

填補了行業(yè)空白。

當年的廢墟之上,

“東汽精神”并未蒙塵,閃爍至今。

清潔高效透平動力裝備高度定制敏捷智能工廠的一部分

追索精微極限,運籌高山長灘

“老崔,我看了你們長龍山1號球閥的

驗收紀要,

四項水壓密封試驗全部達到了零滲漏,

這是真的嗎?”

“蔡工,要不是親眼看見,

我也不相信零滲漏!”

老崔,東方電機水輪機裝配特級技師崔興國。

東方電機打造的國家首批卓越級智能工廠,

現(xiàn)已相繼建成發(fā)電裝備行業(yè)

首個定子沖片“無人車間”、

大型清潔能源裝備重型制造數(shù)字化車間,

實現(xiàn)了定制化產(chǎn)品的高柔性生產(chǎn)。

在車間,崔興國講起往事,

還能清楚記起那些“較真兒”的過往。

轉(zhuǎn)輪,

水電機組的核心部件;

靜平衡,

驗證抓轉(zhuǎn)輪生產(chǎn)制造精品指標的

最后一道工序;

零殘余,

靜平衡的一個理論存在值,

即平衡所有環(huán)節(jié)不能有絲毫偏差,

這幾乎不可能實現(xiàn)。

在白鶴灘水電機組轉(zhuǎn)輪驗收的前一晚,

業(yè)主委婉提出,

希望崔興國團隊能夠努把力,

爭取實現(xiàn)首臺轉(zhuǎn)輪“零殘余”。

最終殘余值早已遠遠優(yōu)于指標,

但崔興國覺得,

試一下吧,

不去沖擊一下,

自己會有遺憾,

“首次”這個機會也會拱手讓人。

世界首臺白鶴灘百萬千瓦水輪機組轉(zhuǎn)輪吊裝

深夜,

為了消除氣流對平衡的微小影響,

團隊甚至把盛夏的廠房的

大門和窗戶都關(guān)閉了,

關(guān)上了降溫的風扇,

對平衡底座重新進行近乎苛刻的

零偏差水平調(diào)整,

根據(jù)應(yīng)變儀的讀數(shù)對配重塊

反復(fù)進行去重和加重試驗,

通過鉆不同大小的孔進行微量去重,

甚至利用焊縫焊角的大小

去消除微差異……

凌晨六點,

應(yīng)變儀兩個通道數(shù)字終于不再飄移。

“零!”

球閥,

水電機組的核心,

是一個幾米高的“巨型水龍頭”,

需要在單手托起四噸重卡車的壓強下

實現(xiàn)“零滲漏”。

崔興國的技術(shù)能夠達到

在幾米高的器件上,

“手搓”修補0.02毫米的劃痕。

在長龍山球閥裝配中,

崔興國團隊創(chuàng)新應(yīng)用多種裝配方法,

實現(xiàn)了“四個零滲漏”。

球閥水壓試驗,

從一開始的用桶接水,

再到盆,到量杯,

“如今我們的場地上連量杯都找不到了”。

對抽水蓄能機組的重要部件球閥進行預(yù)安裝

作為“大國工匠年度人物”,

在轉(zhuǎn)輪“零殘余”和

球閥“零滲漏”之外,

崔興國還在傳幫帶上努力實現(xiàn)“零距離”。

以精微致廣大的精神,

正在隆隆作響的裝配現(xiàn)場不斷傳遞。

崔興國與同事一道在球閥內(nèi)檢測尺寸

向新向綠,向上向前

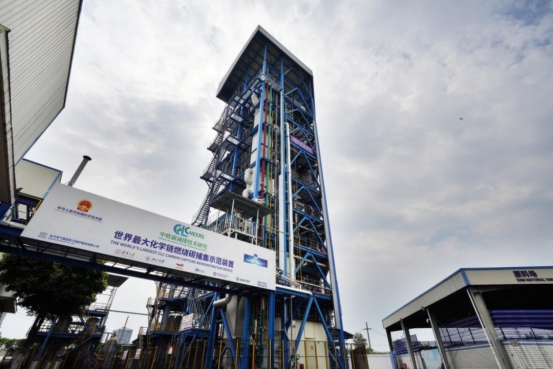

東方鍋爐打造的

世界最大化學鏈碳捕集裝備系統(tǒng),

可直接得到90%濃度以上的二氧化碳,

預(yù)期比傳統(tǒng)碳捕集技術(shù)

成本減少三分之二,

將為全球電力、供熱、石化、

化工、油氣等行業(yè)的

深度脫碳提供全新方案。

世界最大化學鏈燃燒碳捕集示范裝置

對傳統(tǒng)裝備制造業(yè)、能源行業(yè)來說,

綠色轉(zhuǎn)型、數(shù)字化轉(zhuǎn)型,

是責任也是機遇。

問及東方鍋爐研發(fā)團隊的“捕碳”道路,

“死磕到底”這個答案將人拉回了那些

靠攻堅精神“硬扛”的場景里。

中國對于化學鏈燃燒的研究,

起步比發(fā)達國家晚至少20年,

有些新成果在有所了解時就已經(jīng)成了難題。

最初,

團隊方案是改造已有流化床試驗臺,

但由于缺乏經(jīng)驗,

整個工藝包設(shè)計都無法試驗,

東方電氣人毅然決定投建一個全新裝置,

幾乎“從頭開始”;

幾年后的載氧體研究中,

團隊發(fā)現(xiàn)板結(jié)、結(jié)焦的載氧體

嚴重危害裝置,

經(jīng)過上百次試驗,

東方鍋爐在2024年全球首次實現(xiàn)

世界最大化學鏈碳捕集裝備系統(tǒng)試驗成功。

從落后到領(lǐng)先,

這道“題”他們解了七年。

東方電氣氫能全產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用技術(shù)示范園

5月10日晚,

東方電氣品牌之夜上,

站在東方電氣“5·12”汶川特大地震

災(zāi)后重建竣工投產(chǎn)15周年

這一新的節(jié)點,

東電人再度擦亮“東汽精神”。

“泰山壓頂不彎腰”,

習近平總書記的殷殷囑托里,

中國工業(yè)制造

自信自立自強的脊梁更加挺直。